目次

独自の世界観を持つ古代ケルトのデザインとは?

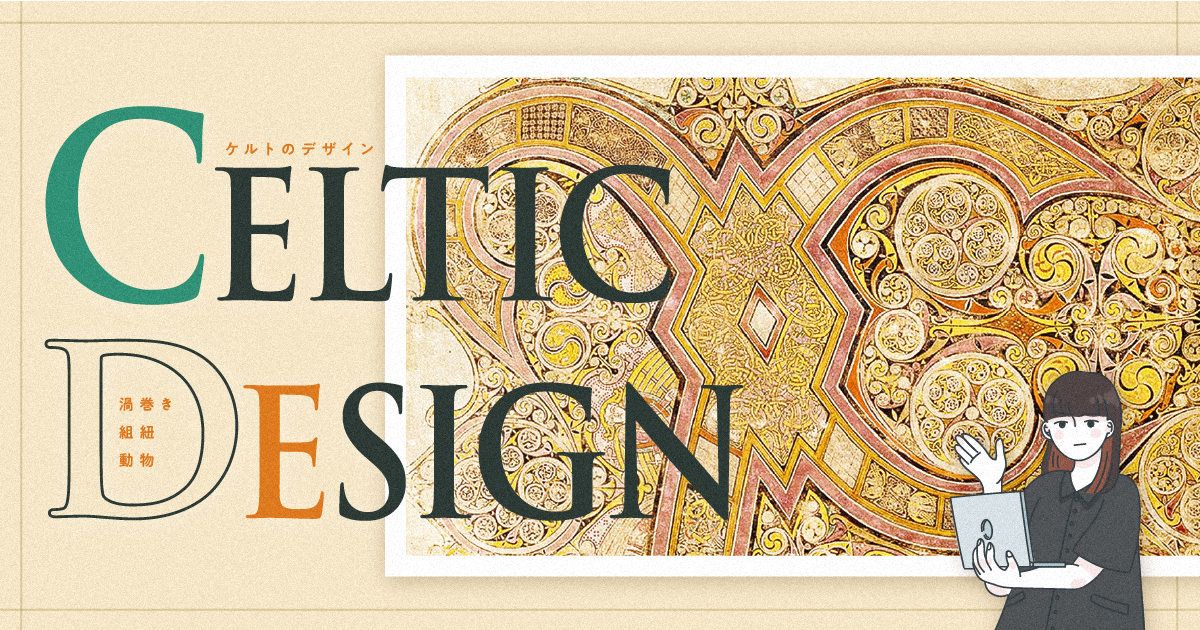

ケルトの聖書扉絵

ケルト美術とは、ヨーロッパで栄えていたキリスト教美術の1つです。緻密な装飾や独自の世界観を表現するケルト模様が特徴です。

同じ時期の東ローマ帝国では、偶像崇拝が禁止され、キリストが羊や魚のシンボルに例えられた美術が制作されてました。そんな中ケルト人は全く違った思想を持ち、独自の世界観の美術を生み出しました。

代表的な美術品を紹介していきます。

写本装飾

聖書の扉絵の装飾や、章の最初の文字を図案化したイニシャル装飾、署名の代わりに姓名の頭文字を組み合わせるモノグラム装飾などがきめ細やかな技法によって表現されています。ケルト美術で一番有名な美術品です!

ケルズの書

数ある写本装飾の中でもケルズの書は特に有名で、8Cに制作されたキリスト教聖書の写本で、世界でもっとも美しい本と言われている本です。

その圧倒的な書き込みに私は魅了されました。今でもダブリンのトリニティ・カレッジでみることができるらしく、絶対に行かなければと思っています。

キリストを意味するギリシャ文字のXとPのモノグラムが含まれるページもあります。文字のあしらいが豪華すぎる・・・。

金属工芸と彫刻

金属や工芸品にも細かく繊細なケルト模様が刻まれています。

金属装飾品

金メッキを施した銀環のブローチです。細かく渦巻き模様が装飾されているのが特徴です。

ケルト十字

キリスト教の十字架に、ケルト模様が組み合わされているものです。

1神教のキリスト教が広まっても、ケルト人が自然崇拝を持ち続けていたことがわかります。

動植物模様や渦巻き模様など、ケルトデザインの特徴

ケルトの世界観をもっともよく表しているものが「ケルト文様」と呼ばれる曲線が美しいデザインです。

ケルトの文様には、彼らの思想や世界の捉え方が凝縮されています。

渦巻文様

ケルトの渦巻き模様 (https://keruburo.com/post-532)

ケルトの自然信仰の特徴である太陽をシンボル化したものです。

螺旋は循環する無限の姓名への象徴となり、輪廻転生の思想を表しています。

自然の中に直線ははなく、渦巻きや螺旋が自然を形作り、人間は動物や植物とともに渦の中を漂っていると考えられていました。

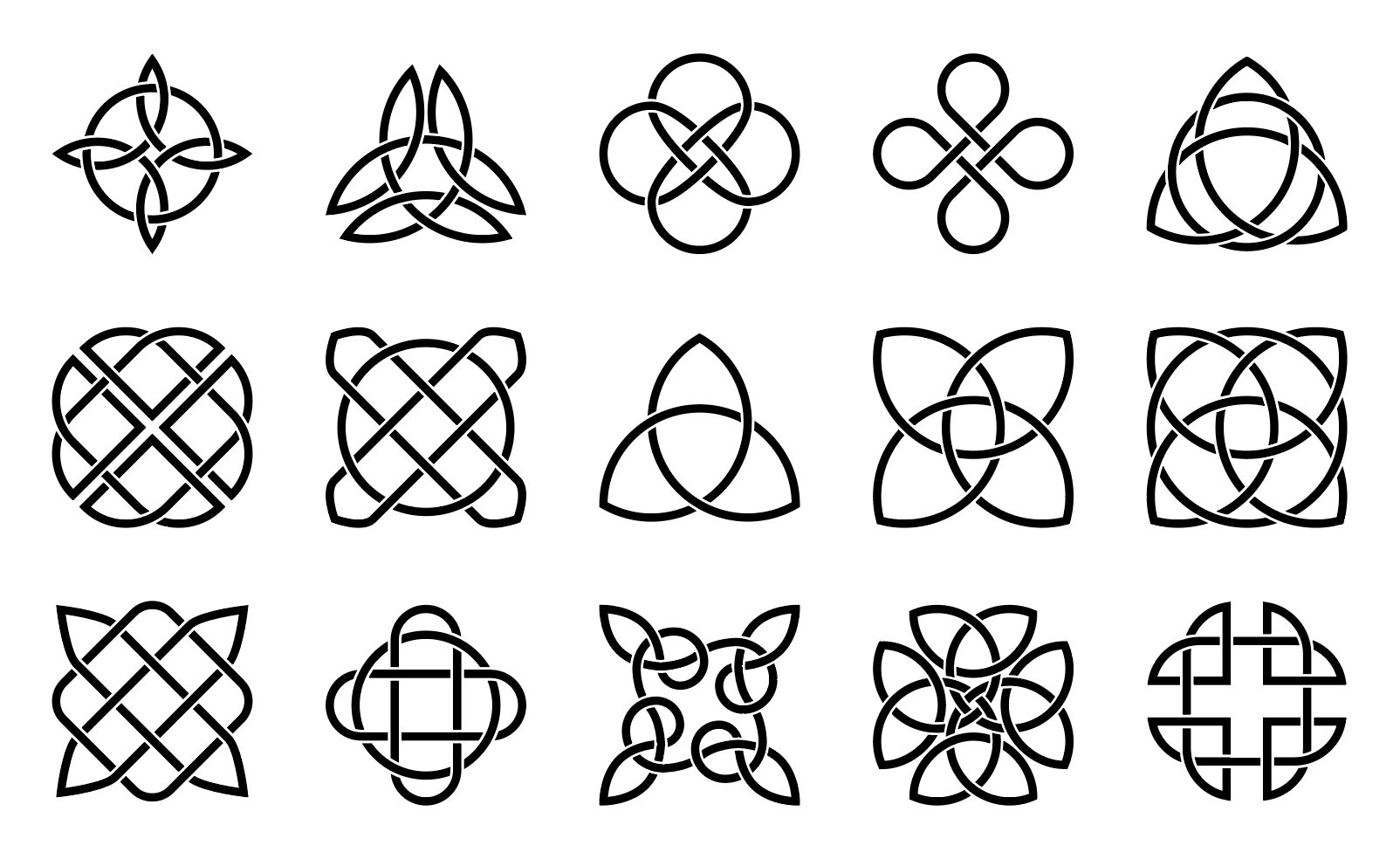

組紐文様

ケルトの組紐模様 (https://keruburo.com/celtic-knot)

組紐は一筆書きで書かれており、始まりも終わりもない無限の循環を表しています。渦巻き模様と似ていて、循環する生命の思想が表現されています。

動物文様

実際の動物をデザイン化したのではなく、自然への恐れや尊敬の気持ちを動物の形として表現したものだそうです。動物の形をシンプルにしてデザインした象形文字とは違い、実在しないような生き物をイメージしているように見えます。自然や生き物への信仰心を感じることができます。

まるでゲームのような、独自の世界観が生まれた背景。

独自の世界観を持つ背景には、宗教が関係しています。

キリスト教のように唯一絶対の神がいたわけでもなく、多神教を信仰していましたが、ギリシャ人のように神々を擬人化して崇拝することもありませんでした。

彼らが崇拝したのは、自然そのものの化身でした。

森の木々や海の彼方を崇め、妖精や異界の存在の不思議な力によって、現世と来世を自由につなぐ神話世界を表現していました。

人間と動物、自然界は連動すると考えられており、自然界の死と再生の輪廻を思想していると言われています。

古代ケルトの特徴を活かした現在のクリエイティブ

今でもゲームや映画など、ケルトの世界観から着想を得て作られたものがあります。

ここでは有名な映画を2つ紹介します。

ロードオブザリング

ロードオブザリング

ケルト神話の世界観が大きなベースとなっていて、よくみると様々なケルトからの引用やモチーフをみることができます。

またエルフやドワーフ、ゴブリンといった異界の種族たちはケルト神話に登場する小人や妖精が起源となっています。

ハリーポッター

魔法使いや妖精、異界の種族など、ケルトの世界観がベースとなっており、ケルトのモチーフが随所に散りばめられています。

全シリーズを通して、作中で様々な事件が起こるのは10/31のハロウィーンの日と決まっています。

もともとはハロウィーンは古代ケルト暦の大晦日に行われる収穫祭”サウィン”が起源と言われており、10/31にこの世と異界の境がなくなり、異界の生き物や悪霊がやってくると信じられていました。

まとめ

ケルト福音書